PERATURAN DAERAH DISABILITAS PERLU DIAMANDEMEN

Enam tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini cukup menggembirakan karena melibatkan beberapa organisasi difabel yang ada di Yogyakarta. Tokoh-tokoh difabel memberikan masukan dan menyusun substansi Peraturan Daerah ini. Di masanya, Perda ini diapresiasi oleh banyak pihak dan beberapa daerah di Indonesia ikut mempelajari Perda yang menjamin hak-hak difabel di Yogyakarta.

Enam tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini cukup menggembirakan karena melibatkan beberapa organisasi difabel yang ada di Yogyakarta. Tokoh-tokoh difabel memberikan masukan dan menyusun substansi Peraturan Daerah ini. Di masanya, Perda ini diapresiasi oleh banyak pihak dan beberapa daerah di Indonesia ikut mempelajari Perda yang menjamin hak-hak difabel di Yogyakarta.

PERATURAN DAERAH DISABILITAS PERLU DIAMANDEMEN

Di antara rujukan penting Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. Pengesahan konvensi internasional ini sepertinya menjadi penyemangat beberapa aktifis difabel di Yogyakarta agar dapat memasukkan substansi yang sangat penting ke dalam Peraturan Daerah. Pada aspek yang lain yang ini menjadi catatan kritis, Perda ini masih merujuk pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang secara normatif telah dikritik oleh komunitas difabel karena isinya sangat yang medis dan berisi stigma negatif.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebenarnya sudah lama dikritik, diantaranya, pertama, Undang-Undang ini menyebut difabel sebagai penyandang cacat. Penyandang cacat kita tahu merupakan sebutan stigmatif, negatif dan menempatkan difabel sebagai orang sakit, dianggap tidak mampu karena itu harus dibantu, dan dianggap sebagai orang yang tidak bisa karena tidak bisa mandiri. Kedua, Undang-Undang ini membagi penyandang cacat sebagai penyandang cacat fisik dan mental. Ketiga, Undang-Undang ini mengatur dengan sangat jelas derajat kecacatan. Pengaturan derajat kecacatan memperlihatkan bahwa Undang-Undang ini memang sangat diinspirasi oleh ideologi kenormalan. Keempat, Undang-Undang ini sangat simplisitik mendefinisikan difabel, hak-hak yang dijamin tidak komprehensif, dan tidak jelasnya pemangku kebijakan yang menjamin pengawasan dan pemenuhan hak-hak difabel.

Kritik keras komunitas difabel terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berdampak tidak berlakunya norma ini di level komunitas dan banyak pihak mendorong amandemen. Momentumnya perubahan menguat setelah pemerintah Indonesia meratifikasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Setelah ratifikasi ini, komunitas difabel di seluruh Indonesia menggeliat dan mendorong perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, dan akhirnya pada 15 April 2016 Presiden Jokowi Widodo mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Momentum Mengubah Perda Disabilitas

Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara normatif mengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, setidaknya memberi pengaruh terhadap Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pertama, Perda ini secara yuridis masih merujuk pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang notabene telah dicabut. Kedua, ada banyak substansi hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012. Dua alasan ini setidaknya menjadi pertimbangan fundamental bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta sudah seharusnya melakukan amandemen disesuaikan dengan perkembangan jaminan hukum dan hak-hak yang melekat pada penyandang disabilitas.

Saat menelaah Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan disandingkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ditemukan beberapa perbedaan penting. Diantaranya perihal pertimbangan, di mana dalam Undang-Undang disebutkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitaan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Daerah tidak ditemukan pertimbangan yang bersifat existing ini.

Perbedaan lainnya terlihat dalam hal pendefinisian penyandang disabilitas, beberapa prinsip dalam Undang-Undang belum ada dalam Peraturan Daerah, ragam penyandang disabilitas dalam Undang-Undang hanya ada 4 (empat) sedangkan dalam Peraturan Daerah ada 11 (sebelas), beberapa hak difabel dan kewajiban pemangku kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang belum masuk di dalam Peraturan Daerah, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Komisi Nasional Disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang sangat berbeda struktur, tugas dan kewenangannya.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa sudah saatnya Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diamandemen. Para aktifis difabel sangat penting dilibatkan dalam pembahasannya. Amandemen Perda ini harapannya akan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak difabel yang lebih jelas di masa depan.

Terbit di Koran Kedaulatan Rakyat, 7 November 2018

M. Syafi’ie

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Peneliti Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dan Pusham UII)

To get better management system in organizing the internship for the law students, the team held a short visit to the Legal Laboratory, Faculty of Law, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo on Thursday, 20 December 2018. “Internship for the students of this faculty (UNS), has been implemented for almost a decade. However, an internship is a mandatory program which must be followed by our students during the semester break. Each student must be doing intern at our chosen institutions for minimum 1 (one) month. ” explained Mr. Yus as the Head of the Legal Laboratory of the Faculty of Law, UNS at the beginning of the forum held at the meeting room of the faculty building.

To get better management system in organizing the internship for the law students, the team held a short visit to the Legal Laboratory, Faculty of Law, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo on Thursday, 20 December 2018. “Internship for the students of this faculty (UNS), has been implemented for almost a decade. However, an internship is a mandatory program which must be followed by our students during the semester break. Each student must be doing intern at our chosen institutions for minimum 1 (one) month. ” explained Mr. Yus as the Head of the Legal Laboratory of the Faculty of Law, UNS at the beginning of the forum held at the meeting room of the faculty building.

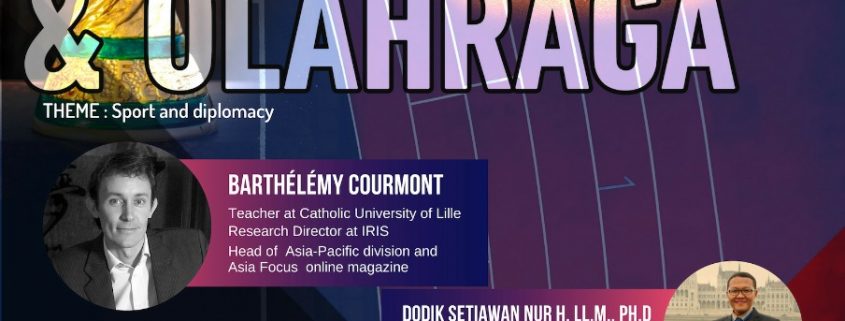

On this occasion the event was opened by the Secretary of the Department Faculty of Law the Islamic University of Indonesia, Bagya Agung Prabowo S.H, M.H., Ph.D. In his remarks, Bagya expressed his appreciation and thanks for the organization of this event, “Thank you for the presence of all the participants who attended the seminar today and also thank all the speakers. Hopefully with this international seminar we can increase our knowledge in the field of human rights”, he said.

On this occasion the event was opened by the Secretary of the Department Faculty of Law the Islamic University of Indonesia, Bagya Agung Prabowo S.H, M.H., Ph.D. In his remarks, Bagya expressed his appreciation and thanks for the organization of this event, “Thank you for the presence of all the participants who attended the seminar today and also thank all the speakers. Hopefully with this international seminar we can increase our knowledge in the field of human rights”, he said.

environmental law and climate change in particular, migration and refugee studies, LGBTQ issues, and related areas.

environmental law and climate change in particular, migration and refugee studies, LGBTQ issues, and related areas.

Enam tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini cukup menggembirakan karena melibatkan beberapa organisasi difabel yang ada di Yogyakarta. Tokoh-tokoh difabel memberikan masukan dan menyusun substansi Peraturan Daerah ini. Di masanya, Perda ini diapresiasi oleh banyak pihak dan beberapa daerah di Indonesia ikut mempelajari Perda yang menjamin hak-hak difabel di Yogyakarta.

Enam tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini cukup menggembirakan karena melibatkan beberapa organisasi difabel yang ada di Yogyakarta. Tokoh-tokoh difabel memberikan masukan dan menyusun substansi Peraturan Daerah ini. Di masanya, Perda ini diapresiasi oleh banyak pihak dan beberapa daerah di Indonesia ikut mempelajari Perda yang menjamin hak-hak difabel di Yogyakarta.