Penulis: M. Syafe’i, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara

Penyelenggaraan Pilkada 2020 sudah melewati tahapan penting, yaitu pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Tahapan ini akan berlanjut dengan produksi dan pendistribusian logistik, laporan dan uadit dana kampanye, kampanye dan debat publik, pembentukan KPPS dan pengumuman DPT. Puncaknya pemungutan dan rekapitulasi suara pada bulan Desember. Dari proses yang telah dilewati, penting dikemukakan jangan lupakan lagi difabel. Aksebilitas fundamental untuk demokrasi.

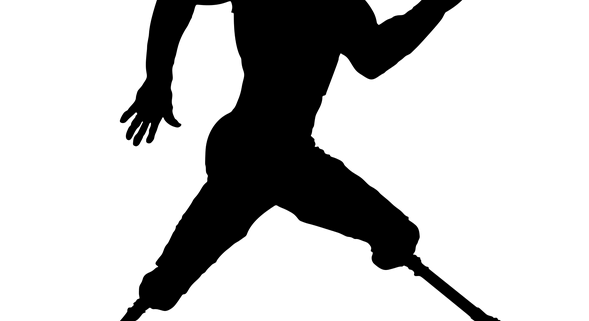

Pemilu akses sudah kerap disuarakan komunitas rentan, utamanya warga difabel yang selalu terlanggar hak-haknya dalam setiap penyelenggaraan kontestasi politik, baik dalam pemilihan pemimpin di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan di level desa. Pelanggaran hak didominasi hilangnya hak pilih difabel di saat pemungutan suara.

Pilkada tahun ini berpotensi mengulangi pelanggaran hak sama. Dalam sebuah pertemuan, penulis mendengarkan keluh kesah difabel yang belum terdata dalam tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang telah dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Difabel menceritakan, PPDP tidak menggali hambatan-hambatan apapun yang nantinya perlu difasilitasi hak dan aksesbilitasnya dalam setiap proses penyelenggaraan pilkada.

Pilkada Akses

Pilkada akses merupakan upaya mendorong proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang memudahkan semua orang. Aksesbilitas sendiri bermakna segala kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan. Tujuan pokoknya agar setiap orang yang mengalami hambatan dapat mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam setiap prosesnya.

Hambatan secara umum meliputi hambatan mobilitas, penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi. Juga mengurus diri sendiri, dan atau hambatan lain yang umumnya terjadi pada setiap manusia. Hambatan-hambatan ini semestinya digali dan layak untuk menjadi pijakan bagaimana sarana prasarana dan layanan yang semestinya dibuat aksesibel.

Dalam konteks hukum, ada beberapa aturan yang tegas menjamin aksesbilitas. Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Negara-negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas. Atas dasar kesamaan dengan warga lainnya terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka dan tersedia untuk publik.

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan penegasan yang sama. Pasal 75 ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatannbagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih. Pasal 77 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah wajib menjamin hak politk penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas.

Pendekatan

KPU sendiri telah membuat Peraturan Komisi Pemiihan Umumn (PKPU) No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Dalam PKPU diatur beberapa hal terkait aksesbilitas, antara lain pemilihan TPS yang harus mudah dijangkau, Pemilih Tuna Netra dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan TPS, dan beberapa lain. Namun, demikian, PKPU ini berlaku untuk pemilu, masih menggunakan pendekatan kecacatan dalam melihat difabel.

Berpijak pada kondisi diatas, sudah seharusnya penyelenggara Pilkada 2020 memikirkan dengan serius pemenuhan aksesbilitas bagi warga negara yang memilkiki hambatan. Utamanya difabel yang setiap momen kontestasi politik selalu terpinggirkan. Dalam hal ini, sudah selayaknya KPUD dan Bawaslu Daerah mendengarkan aspirasi kelompok marginal yang ada di wilayahnya.

Tulisan ini pernah dimuat dalam Kedaultan Rakyat, 17 September 2020.